Lovis Corinth und Gertrude Eysoldt

Keine Schauspielerin hatte das Berliner Publikum um 1900 so in Ihren Bann geschlagen wie Gertrude Eysoldt (1870-1955):

„Gertrud Eysoldt ist ein Stern erster Grösse geworden, ihr Name hat eine Anziehungskraft, die nicht nur die Theaterkasse füllt, sondern auch die geistige Elite Berlins vor den Vorhang des geheimnisvoll düster drapierten Raumes lockt, in dem nur wirkliche Kunst, alte und neue, zur Darstellung kommt“, schrieb die Zeitschrift „Sport im Bild“ 1905.

Von ihrer Darstellung ging eine ungemeine Faszination aus, die von ihrer schonungslos physischen wie psychischen Offenbarung gegenüber dem Betrachter rührte. Ihre unkonventionelle Schauspielkunst, die nicht vor eigenen grotesken Entblößungen zurückschreckte, stand absolut entgegen den Sehgewohnheiten des Publikums. Dies förderte unweigerlich auch kritische Stimmen zutage, die Gertrude Eysoldt übersteigerten Intellektualismus vorwarfen. Doch den zunehmenden Siegeszug, den die avantgardistische Schauspielerin antrat, vermochten sie damit nicht Einhalt zu gebieten.

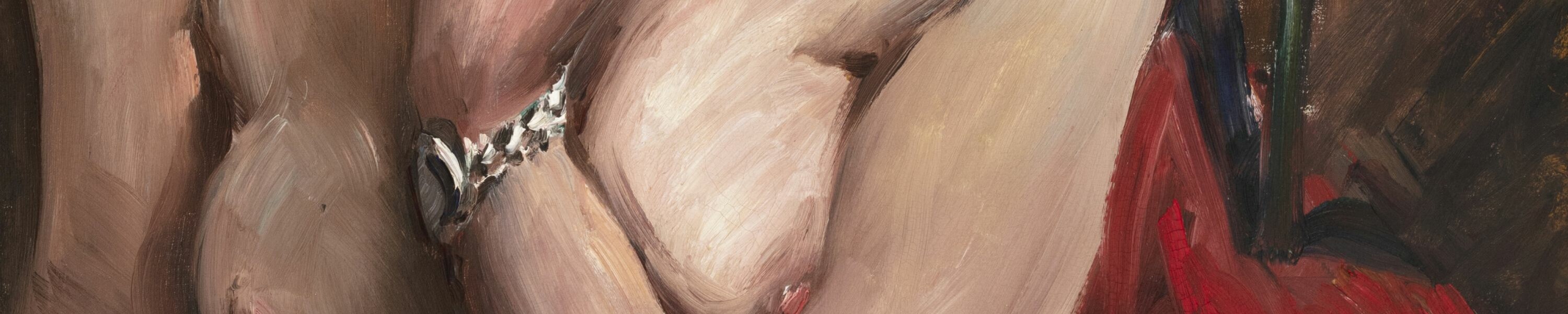

Die Rollen, die Getrude Eysoldt zu neuem Leben erweckte, waren meist verführerisch-verhängnisvolle Frauenfiguren zwischen kindlicher Naivität und erotischer Verdorbenheit. So mimte sie unter anderem Wedekinds Lulu, Strindbergs Fräulein Julie oder Oscar Wildes Salome. In Vorbereitungen auf das Theaterstück „Salome“ im Jahr 1902 lernte Gertrude Eysoldt den Künstler Lovis Corinth kennen. Corinth, der mit Max Liebermann und Max Slevogt zu den Vorreitern des deutschen Impressionismus zählt, war im Jahr 1901 nach Berlin übergesiedelt und schuf anfänglich die Bühnenbilder für die Theaterinszenierungen Max Reinhardts, zu der auch „Salome“ zählte. In der Folge (1903) entstand Corinths erste künstlerische Darstellung der Gertrude Eysoldt in ihrer Rolle als Salome. Ein gutes Jahrzehnt später im Jahr 1914 lud Corinth die Schauspielerin erneut in sein Atelier ein, um sie ein weiteres Mal abzubilden - als „Weiblicher Halbakt im Sessel“.

Es ist scheinbar keine allzu charmante Darstellung, die Lovis Corinth für seine zweite Abbildung wählt, und doch ist es für den Künstler die einzig folgerichtige Ausführung. Hatte Corinth zuvor nur die junge Frau Gertrude Eysoldt auf die Leinwand gebannt, ist es nun die Schauspielerin in ihrem ganzen, schonungslosen Wesen. Es ist die Frau, die sich jeden Abend auf der Bühne auf das Äußerste entblößt. Es ist die Frau, die gemeinsam mit Regisseur Max Reinhardt die revolutionäre „Wiedergeburt des Theaters aus dem Geist des Theaters“ (Thomas Mann) hervorbringt. Corinth führt den Betrachter ab von der einfachen Äußerlichkeit eines Porträts, hin zum wesenhaften Charakter einer Schauspielerin, deren Stern am mimischen Firmament hell brannte.

Das Augenmerk der Darstellung ruht auf der schonungslosen Exposition ihres eigenen Selbst. Ihre verführerische Haltung mit der linken Hand, die lasziv-verlegen mit der Perlenkette spielt, die unverhüllte Brust und der lockende Gesichtsausdruck verdeutlichen einerseits die vielen verruchten Frauenbilder, die sie in ihren Auftritten innehatte, und verweisen andererseits auf die allumfassende Offenbarung ihres Wesens in den Diensten der Darstellenden Kunst.

„Eine "interessante" Schauspielerin, so nennt man sie, denn immer gibt sie Neues, immer haben ihre Gestalten einen besonderen Typus, eine stark ausgeprägte Eigenart“, urteilte die Kritik im Jahr 1905. Auch für Lovis Corinth war Gertrude Eysoldt ein Faszinosum, das er mehrfach auf Leinwand bannen musste. Eysoldt war aber freilich nicht nur als Schauspielerin aktiv, sondern auch als eine der ersten Lehrerinnen an der Schauspielschule des Deutschen Theaters sowie als Direktorin des „Kleinen Schauspielhauses“ in Berlin. Als Erinnerung an diese bemerkenswerte Frau wird seit 1986 der renommierte Theaterpreis „Gertrude-Eysoldt-Ring“ verliehen.

Franz E. Gailer